摘要:芒种之声”是三声还是四声的问题,存在不同的声音和观点。具体的声音特征需要结合语境和地域文化背景进行解读。这一问题引发了人们对于自然之声和地域文化的关注和讨论,也反映了人们对于声音感知和理解的多样性。

本文目录导读:

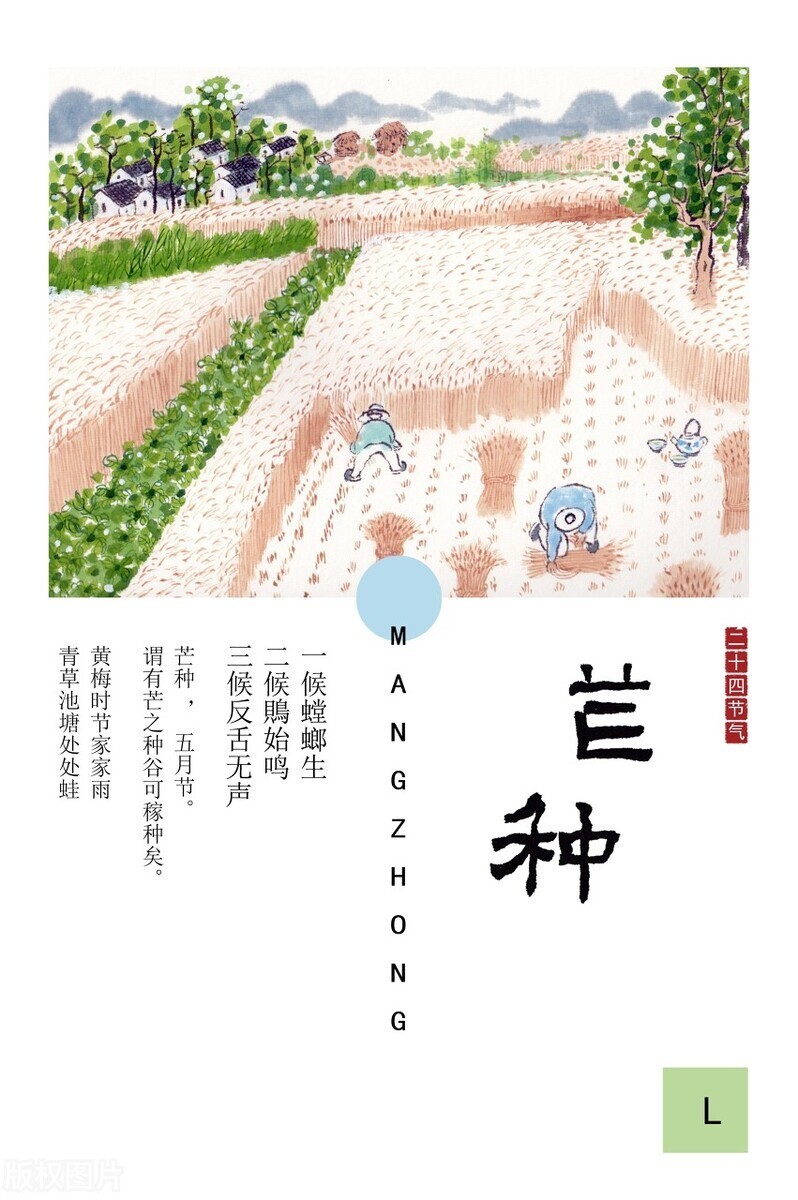

在华夏大地的历史长河中,农耕文化一直占据重要地位,二十四节气作为中国传统文化的瑰宝,凝聚了中华民族数千年的智慧与经验,芒种,作为其中的一个重要节气,标志着仲夏时节的到来,也引发了关于其读音的探讨——“芒种三声还是四声?”就让我们一起探寻这个古老话题的背后故事。

芒种的历史背景

芒种,又称“忙种”,是二十四节气中的第九个节气,每年公历的六月中旬前后,太阳到达黄经一百二十度时便是芒种时节,气温升高,雨水充沛,正是农作物播种和生长的关键时刻,芒种的到来,标志着仲夏时节的开始,也预示着田间农事活动的繁忙,在历史的长河中,芒种这一节气逐渐融入了丰富的文化内涵和民间习俗,人们通过祭祀、祈愿等方式表达对美好生活的向往和对大自然的敬畏之情,芒种的到来也激发了人们对这一节气读音的探讨,芒种三声还是四声”的问题,其实背后蕴含着人们对传统文化的热爱和尊重。

芒种的读音探讨

关于芒种的读音,“三声”与“四声”的争议由来已久,在中国古代汉语中,音节发音的声调变化丰富多样,随着时间的推移,不同地区、不同方言之间的发音差异逐渐显现,关于芒种的读音,一方面有人认为应读为三声,即“芒种(méng zhǒng)”,以符合古代汉语的发音规则;也有人主张读为四声,即“芒种(máng zhòng)”,以符合现代普通话的发音习惯,无论是三声还是四声,都是人们对这一节气的热爱和尊重的体现,关键在于我们如何传承和发扬这一传统文化。

芒种的文化内涵

无论芒种是读三声还是四声,其背后的文化内涵是丰富的,芒种时节,气温升高,雨水充沛,正是大自然生机盎然的时刻,这一节气蕴含着人们对大自然的敬畏之情和对生命的珍视之意,芒种也是农事活动繁忙的时期,人们通过辛勤的劳动,期待着丰收的到来,这种勤劳、坚韧的精神也是中华民族优秀传统文化的重要组成部分,在芒种时节,各地还举行丰富多彩的民俗活动,如祭祀、祈愿、赛龙舟等,这些活动不仅丰富了人们的文化生活,也弘扬了中华民族的精神传统。

“芒种三声还是四声”的问题其实并不是一个单纯的语言问题,而是涉及到人们对传统文化的热爱和尊重,无论是三声还是四声,都是人们对这一节气的美好寄托和祝愿,在这个快节奏的时代,我们更应该珍惜和传承这些传统文化,让它们在现代社会中焕发出新的活力,我们也应该倡导多元文化的包容性,尊重不同地区、不同方言之间的差异,共同推动中华优秀传统文化的传承和发展,让我们在探寻芒种读音的过程中,更加深入地了解和感受中华优秀传统文化的魅力。

我想用一句话来总结这篇文章:“芒种之声,三声四声皆是情;文化传承,千言万语诉不尽。”在这个特殊的时节,让我们共同感受芒种带来的美好寓意,共同传承和发扬中华优秀传统文化。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号