刘禹锡的古诗《望洞庭》展现出了独特的魅力与深意。诗中描绘了洞庭湖的美景,融合了诗人的情感与哲理思考。通过细腻的描绘,展现了自然与人文的和谐统一。诗歌韵味悠长,意境深远,体现了作者对大自然的热爱与敬畏,也反映了其深邃的思想和丰富的情感。

本文目录导读:

洞庭湖畔,自古以来便是文人墨客心中的圣地,刘禹锡,作为唐代著名的文学家和诗人,其创作的《望洞庭》一诗,更是成为了中国文学史上的经典之作,这首诗以其独特的艺术魅力与深刻的哲理思考,吸引了无数读者,本文将围绕这首诗,探讨其背后的故事、诗意、艺术特色以及对后世的影响。

刘禹锡与《望洞庭》的创作背景

刘禹锡(772年-842年),唐代著名的文学家、哲学家和政治家,他一生游历四方,创作了大量的诗歌作品。《望洞庭》创作于刘禹锡晚年的时期,当时他身处岳阳楼附近,远眺洞庭湖的美景,心生感慨,挥毫泼墨,写下了这首脍炙人口的诗篇。

《望洞庭》的诗意解析

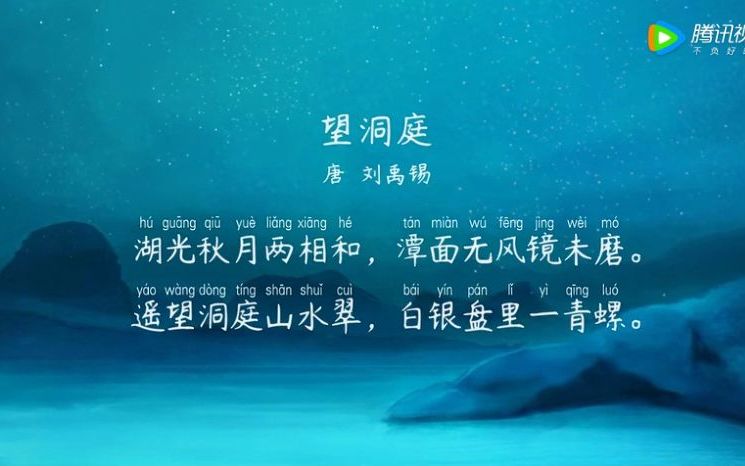

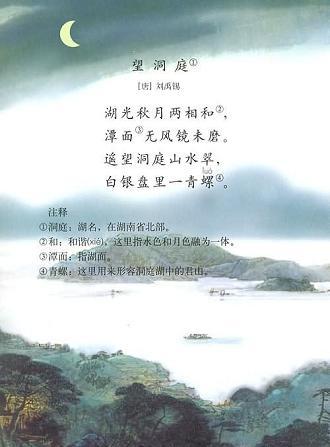

《望洞庭》一诗以洞庭湖为背景,描绘了湖光秋月的美景,诗中的“湖光秋月两相和”,不仅描绘了洞庭湖的美景,更通过对比的手法,表现出诗人内心的豁达与超脱,接下来的诗句“潭面无风镜未磨”,进一步展现了洞庭湖的宁静与美丽,而诗中的“遥望洞庭山水翠”,则表达了诗人对大自然的敬畏与热爱,最后两句“白银盘里一青螺”,以生动的比喻,将洞庭湖比作白银盘中的青螺,更加形象生动地展现了洞庭湖的美丽景色。

《望洞庭》的艺术特色

1、意境深远:刘禹锡在《望洞庭》一诗中,通过描绘湖光秋月的美景,创造了一个深邃、悠远的意境,读者仿佛可以感受到诗人站在岳阳楼畔,远眺洞庭湖的美景,感受到大自然的壮丽与美丽。

2、对比手法:《望洞庭》一诗中巧妙地运用了对比手法,如“湖光秋月两相和”,通过对比湖光与秋月的不同特点,使诗歌更加生动鲜明。

3、比喻贴切:《望洞庭》中的“白银盘里一青螺”一句,以生动的比喻将洞庭湖比作白银盘中的青螺,形象传神,令人叹为观止。

《望洞庭》对后世的影响

《望洞庭》一诗不仅对当时的社会产生了广泛的影响,而且对后世产生了深远的影响,许多后世的诗人和文学家在创作时,都受到了刘禹锡这首诗的启发。《望洞庭》也成为了中国文学史上的经典之作,被广大读者所喜爱和传颂。

《望洞庭》作为刘禹锡的代表作之一,以其独特的艺术魅力、深刻的哲理思考和生动的诗意表达,成为了中国文学史上的经典之作,这首诗不仅展现了洞庭湖的美景,更表达了诗人对大自然的敬畏与热爱,通过阅读这首诗,我们可以感受到刘禹锡的豁达与超脱,以及他对自然的深刻洞察,希望本文能够帮助读者更好地理解《望洞庭》这首诗及其背后的故事、诗意、艺术特色和对后世的影响。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号